使いはじめた日から育つ、漆の椀。

漆器というと、「扱いが面倒」だとか「特別な日だけ使うもの」とかそんな印象の声をよく聞きます。でも、一度使いはじめれば、軽くて、丈夫で長持ち、あったかい汁も冷めにくい。そして、手にしっくりおさまる椀を静かに口に寄せると、その口当たりはとても優しいのです。そこで、いつか自分用の漆椀を―、と思いながら迷っている方のもとにぜひ最初の漆器としてお届けしたいと作ったのが、この「てはじめ椀」です。

「てはじめ椀」が生まれるまで。

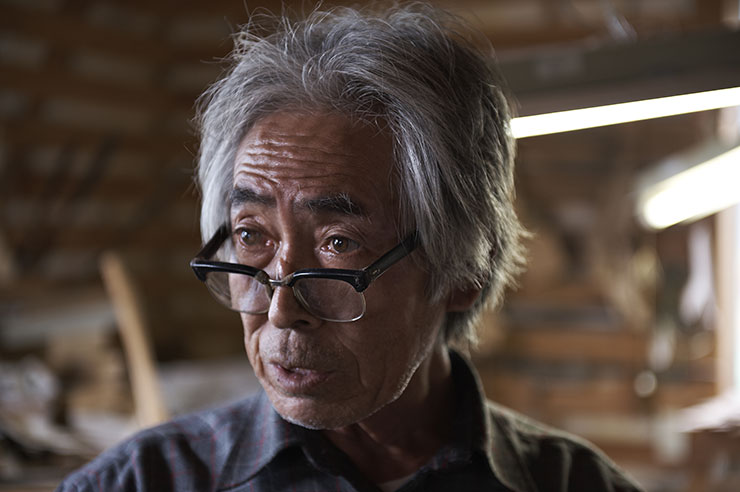

「てはじめ椀」の作家は、盛岡在住の塗師・田代淳さん。岩手の漆器に魅せられて塗師となり、たくさんの方に漆器を使ってもらいたいと日々、制作に励んでいます。

岩手県には、全国にその名を知られる漆の里・浄法寺町があり、国産漆の生産量約7割を占めているのです。地元ではその漆を使った「浄法寺塗」がつくられ、伝統を守りながら若き塗師たちが今の暮らしに合ったシンプルな佇まいの漆器づくりを続けています。地元の漆を採取し、木地をつくり、塗師が器に仕上げる。この恵まれた流れが岩手に在ることの素晴らしさを発信しようと、てくりが3年前に取り組んだのが、別冊「いわてのうるし」の制作。その際、田代さんとてくりで進めたのが、地元の木地師に木地づくりを依頼し、浄法寺漆だけで塗ったお椀をつくる「はじめてのお椀プロジェクト」でした。

浄法寺の漆のはなし。

岩手県二戸市浄法寺は、漆の里として全国に知られる地。現在、日本で使われる漆のおよそ98%は、中国などから輸入したもので、残り2%の国産漆のうち、約7割がこの浄法寺町で生産されているのです。

浄法寺の漆は伸びが良く、硬化すると堅い膜になるので、丈夫で長持ちするのが特徴。国産漆を代表するブランドとして国外からも高く評価されています。緑が濃くなる初夏から秋にかけて、漆掻き職人は、それぞれの山に入り、漆を手作業で採取します。職人たちが1日に掻く漆は約100本、大切に掻き集めても、1シーズンで1 本の木から採れる漆は200g前後、わずか牛乳びん1本ほどなのだそう。一滴の希少さ、は言うまでもありません。

木肌をカンナで削り、キズをつけ、ヘラで漆をすくい取る。一見、単純な作業ですが、季節ごとに漆の質は変化し、木の状態も微妙に変わります。常に、静かに、漆と対話しながら一滴をいただく職人の姿に、人の暮らしが、自然との共存によって続いてきたことを改めて感じます。

カタチをつくるひと、木地師。

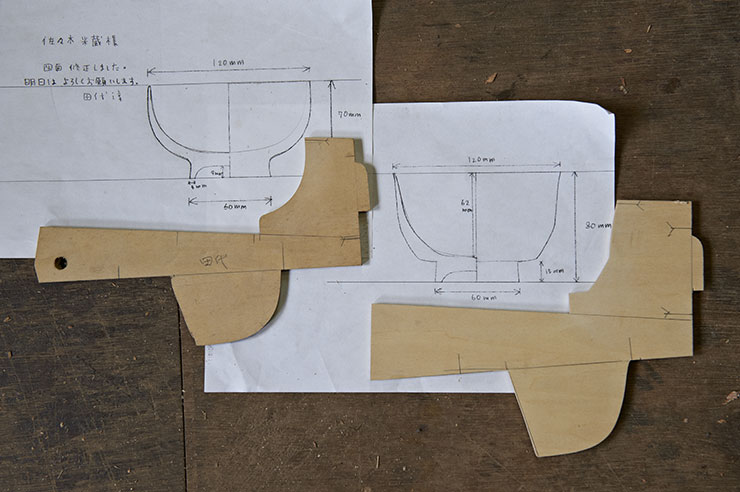

漆器をつくるうえで、木地は道具としての価値を左右する重要な存在。その出来は、木地師の腕にかかっています。「はじめてのお椀プロジェクト」の木地づくりは、岩手県洋野町大野に工房を構える佐々木米蔵さんにお願いしました。

もともと県外で大工として働いていた米蔵さんは30 歳で帰省。1980 年、当時の大野村と東北工業大学研究チームが開催した「大野村春のキャンパス80」に参加した米蔵さんは、クラフトマン・時松辰夫氏からろくろの技術を学んだ後、工房を構えて大野木工制作に携わりました。大野木工職人として仕事をするなかで、漆器の木地づくりを依頼されるようになり、特にお椀の材料となる「挽物」をつくる仕事が多くなったそうです。

「木地作りで大事なのは木の乾燥。食器用は特に、乾燥が足りなくてもし過ぎてもダメ。適切な乾燥ができないと、あとで木が狂って割れの原因になる」と話します。

県内の塗師が米蔵さんに厚い信頼を寄せる理由の一つは、図面が立体になった際のわずかな誤差を計算にいれ、塗師の意図を汲んだ調整をしてくれるところにあるのだとか。県内では数少ない木地師の一人ですが、現在は息子さんも木地師の道を選び、工房を共に支えています。

岩手の実直な「手」でつくるお椀。

こうしてはじまった、「はじめてのお椀プロジェクト」。20 ~ 30 代の漆器ビギナーを集めてワークショップを開催し、「どんなお椀を使ってみたいか」という話し合いをしました。女性でも持ちやすい大きさと柔らかなフォルム、具だくさんの汁物もたっぷり入る容量、スタッキングできる形状を考え、2つの試作品を制作。そこから田代さんがデザインを調整して完成しました。下塗りから上塗りまでのすべてを浄法寺産漆で塗ったぜいたくなお椀は、「まるんといわて椀」と名付けられ、50 個限定で販売。価格もちょっと高めながら、なんとわずか半年で完売したのでした。

「使ってみたかった」という声をいただくなか、「はじめて使う漆器のお椀として、もう少し手に入れやすい価格のものを」と田代さんが考えたのが、上塗りだけに浄法寺漆を使った「てはじめ椀」です。じっくり考えた「まるんといわて椀」のフォルムはそのままに、下塗りに中国産漆を使ってコストを抑え、上塗りには浄法寺漆を塗っています。

「全てに地元の漆を使えれば幸せなことですが、国産漆は中国産漆の約5倍。でも中国産が粗悪だったのはずっと昔の話で、今は質の管理も良くなっています。価格の違い=質の良しあしではありません。国産漆は伸しが良く硬化すると膜が堅くなるので、仕上げに向いています」。

のびやかな「朱」、深みのある「溜」の2種類で届ける田代さんの「てはじめ椀」。浄法寺漆のマットな質感は、使うほどに艶が増していくことでしょう。どんな漆器が好きか?も、使ってみなくてはわかりません。まずは「てはじめ椀」からはじめてみませんか。

田代淳さん(うるしぬりたしろ)の

てはじめ椀

¥8,800(税込)